エコマークとは?

ライフサイクル全体で環境負荷が少ないと認められた製品・サービスの目印です。以下の環境領域に資する製品・サービスが認定対象です。

- 資源循環(再生材料を使用した製品など)

- 地球温暖化(省エネルギー機器)

- 健康・環境(化学物質が制限・コントロールされた製品)

- 生物多様性の保全(生分解性の高い製品など)

- 節水(便器、給水栓、節水器具)

- 大気汚染(インキ、塗料) など

ここではライフサイクル全体を考慮した複数の基準項目のうち、認定に必要な中核的要件のみを示しています。

認定には全ての基準項目を満たす必要があります。*

詳細は認定基準書をご確認ください。

*選択式の基準項目が設定されている基準もあります。

エコマークの制度

公益財団法人日本環境協会が実施するエコマーク事業は、国際標準化機構の規格ISO14020(環境ラベルおよび宣言・一般原則)およびISO14024(環境ラベルおよび宣言・タイプⅠ環境ラベル表示・原則および手続き)に則って運営されています。この制度は「自主的で多様な基準に基づいた、第三者の機関によってラベルの使用が認められる制度」とされています。エコマークは日本で唯一のタイプI環境ラベルです。

エコマークの制度についての詳細は、以下をご覧ください。

事業実施要領

日本環境協会は、IAJapanが開発、運営する認定プログラムであるASNITE (Accreditation System of National Institute of Technology and Evaluation, 製品評価技術基盤機構認定制度) のASNITE-Product(エコマーク)により、エコマークの認証活動を遂行する十分な能力をもつ信頼できる製品認証機関として認定されました。

エコマークでは、2012年および2020年にタイプI環境ラベル運営団体で組織する世界エコラベリング・ネットワーク(GlobalEcolabellingNetwork:GEN)の監査システムであるGENECISの認定を受けました。認定基準の策定方法や組織体制がISO14024に則って運営されているという評価を得たことになります。

詳細は、以下をご覧ください。

エコマーク認定の信頼性

エコマークの特徴

ライフサイクルの考慮

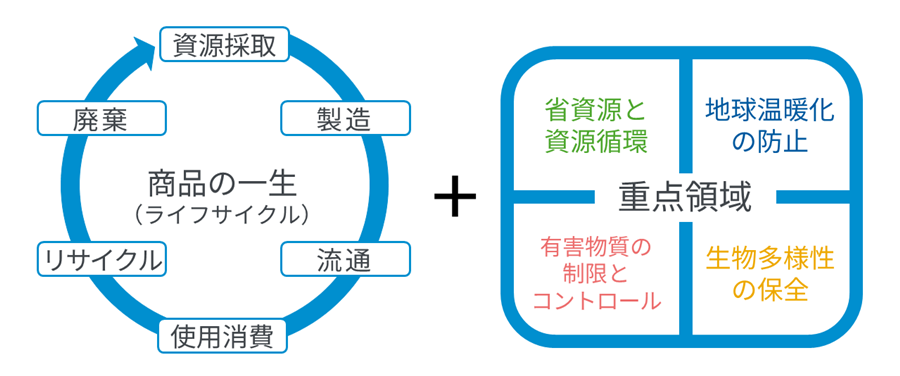

エコマークでは、「資源採取」「製造」「流通」「使用消費」「リサイクル」「廃棄」の商品のライフステージの各段階において、主に4つの環境評価項目を検討しています。"リサイクル"などのライフステージの一部ではなく、商品のライフサイクルを通して環境への影響を総合的に判断しているのです。

公平な運営

ライフサイクル全体で環境を考慮したうえで、商品のカテゴリーごとの基準を策定し、制定します。基準の策定においては、事業者、学識者、消費者が参加する委員会での検討やパブリックコメントの実施により、公平性を確保しています。制定された基準をもとに、商品の供給者や消費者から独立した中立機関の専門家や有識者等の審査により、第三者機関として日本環境協会が商品の認定を行っています。

エコマークの運営体制

エコマークは、ライフサイクルを考慮した厳しい基準をクリアし、公平な審査を経て認定を受けた商品だけにつけられているのです。

幅広い範囲にわたる商品分野

エコマークの認定商品は、ある特定の種類に限定されることなく、多岐に渡っています。例えば、文房具や制服はおなじみですが、建築資材や土木製品、エンジンオイルなどの認定商品もあります。

また、"モノ"だけではなく"サービス"におけるエコマークも拡大しています。エコマーク認定のスーパーマーケットやホテル、レストランなどがあり、生活のあらゆるシーンに密着した環境ラベルだといえます。

エコマークは、環境に配慮した商品を通じて持続可能な社会実現を目指す企業・団体と、環境に配慮した商品を選びたい消費者をつなぐコミュニケーションツールです。多くの事業者・団体が、エコマークを通じて環境に対する姿勢を消費者に伝えています。

エコマーク使用契約者一覧

エコマークとエコマークロゴ

エコマークのデザイン

エコマークは、「私たちの手で地球を、環境を守ろう」という願いを込めて、「環境(Environment)」および「地球」(Earth)の頭文字「e」を表した人間の手が、地球をやさしくつつみ込んでいるすがたをデザインしたものです。このマークは、(財)日本環境協会が1988年に一般公募したデザインの中から、環境庁長官賞として選ばれた作品をもとに制定されました。

エコマークは日本環境協会の登録商標です

- 「エコマーク」の呼称およびロゴは、公益財団法人日本環境協会の登録商標です。無断でエコマークを使用した場合は、法的措置の対象となる可能性があります。

- エコマークを商品などに表示するには、商品類型(商品カテゴリー)ごとに定められた認定基準に照らし合わせて申し込みを行い、「エコマーク審査委員会」での認定審査を受け、「エコマーク使用契約」を締結していただく必要があります。使用契約者以外の方は、商品などにエコマークを使用・表示することはできません。

- 「〇〇エコマーク」「ecoマーク」など、エコマークと誤認するような紛らわしい使い方についても、商標権の侵害にあたる可能性があります。

不正競争防止法は、他人の商品・営業の表示(商品等表示)として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の表示を使用し、その他人の商品・営業と混同を生じさせる行為(周知表示混同惹起行為)を禁止しています。

- エコマークをはじめとする環境に関するマークの総称としては、一般的に「環境ラベル」という語が使われています。

エコローグについて

「エコローグ(ecologue)」とは、【ecology(環境によい)】と【dialogue(対話)】を組み合わせた造語です。

身近なところから環境について話したり考えたりすること。日常のあらゆるシーンにエコローグのきっかけは溢れています。

ありたい姿を実現していくために、まず私たちから"Try ecologue."

※「Try ecologue.」のロゴは、日本環境協会が使用します。エコマーク認定を示すなどの目的で事業者や第三者が使用することはできません。

事業者と消費者のエコローグ

日常の中にあるさまざまなタッチポイント(接点)で、消費者に語りかけ、共感を生みだすことからエコローグが始まります。

事業者は、ウェブサイトやパンフレットはもちろん、商品本体やパッケージ、店頭のPOP広告など、様々なタッチポイントで、メッセージやデザインで視覚に訴えることができます。

現代的な表情に生まれ変わったエコマークのロゴや色は、様々な媒体と自然に調和し、貴社のエコ商品/サービスに洗練されたイメージを与えます。

エコマークロゴの使い方、具体的な表示例

「エコマーク使用の手引」ページ